April 2017 - Orff digital: Historische Bestände sichern und zugänglich machen

| Das Orff-Zentrum München wurde 1990 gegründet. Zentraler Auftrag der Einrichtung ist es, „die lebendige Auseinandersetzung mit Leben und Schaffen des Komponisten Carl Orff zu fördern“. Das Zentrum sammelt, pflegt und archiviert Dokumente zu Carl Orff (1895-1982). Der Nachlass ist dank der Voraussicht des Komponisten und des Engagements seiner Frau Liselotte (1930-2012) zusammenhängend erhalten. Aus konservatorischen Gründen werden die Reinschriften seiner Werke, die handschriftlichen Originalpartituren, in der Bayerischen Staatsbibliothek aufbewahrt. |

|

Gartenseite des Orff-Zentrums München © Orff-Zentrum München |

Im Archiv des Orff-Zentrums München befinden sich der gesamte dokumentarische und ein großer Teil des künstlerischen Nachlasses von Carl Orff als Dauerleihgabe der Carl Orff-Stiftung. Darunter persönliche Dokumente wie Zeugnisse, Urkunden, Tagebücher, Kalender sowie Werkdokumente, handschriftliche Notizen und Textentwürfe zu Vorträgen und Aufsätzen. Das Fotoarchiv bewahrt rund 650 Porträtaufnahmen, Proben-, Szenen- und Aufführungsfotos. Die Skizzensammlung mit rund 100 Mappen enthält autographe Entwürfe von Orff zu seinem Bühnenwerk, zur Orchester- und Kammermusik sowie zu seinen Liedern.

Ein weiterer Auftrag des Orff Zentrums ist es, das Sammlungs- und Archivgut zu erschließen und für verschiedene Zwecke bereit zu stellen, darunter Forschung, Theater- und Musikpraxis sowie Musikerziehung und Medien. Ein zentraler Baustein dabei ist die Digitalisierung.

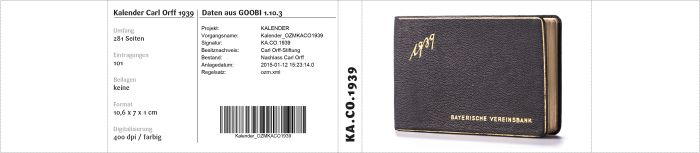

Stanzkontur (Beilagen) für einen Kalender - © Carl Orff-Stiftung / Archiv: Orff-Zentrum München

Dokumentieren, erschließen und sichern

Vorhaben: Das Digitalisierungsprojekt im Orff-Zentrum verfolgt zwei wesentliche Ziele: zum einen die Sicherung der Daten und zum anderen eine sinnvolle Ersterschließung. Der Großteil der Bilder wird in der Sammlungsdokumentation für hausinterne und wissenschaftliche Zwecke verwendet. Nur zu einem geringen Teil und mit ausdrücklicher Zustimmung der Rechteinhaber werden diese Digitalisate im Hinblick auf eine Veröffentlichung erstellt.

Die Laufzeit des 2014 begonnenen Projekts beträgt ca. fünf Jahre und wird von einem Mitarbeiter in Vollzeit betreut. Dazu gehören sämtliche Tätigkeiten, die zum Ablauf eines Digitalisierungsworkflows von Kulturgut nach DFG-Praxisregeln gehören: Planung, konservatorische Prüfung, Digitalisierung, Qualitätskontrolle, Speicherung, Ersterschließung und Verwaltung, Darstellung, Bereitstellung und Nutzung, Langzeitarchivierung.

Originale und Handschriften, die ein Unikat darstellen und einen hohen kulturellen Wert haben, wurden im Vorfeld begutachtet und vermessen, um die richtige Wahl des Aufnahmeverfahrens für die Digitalisierung zu treffen. Ziel war es, die Digitalisate so bereitzustellen, dass eine sinnvolle Ersterschließung und die damit verbundene Darstellung eine möglichst ideale Grundlage für eine spätere wissenschaftliche Tiefenerschließung sind.

Hard- und Software: Zur Schutzdigitalisierung werden Scanner (Color-Aufsichtsscanner OS 10000 A 1 und OS 15000 Advanced Plus der Firma ZEUTSCHEL) sowie eine Digitalkamera eingesetzt. Bei den Produktionsprozessen und der Darstellung der Digitalisate hat sich das Orff-Zentrum für KITODO entschieden, eine Open-Source-Software.

Bei allen vom Orff-Zentrum eingesetzten Dateiformaten handelt es sich um typische Standardformate. Das gilt gleichfalls für das verwendete Mets-Mods-Format der Xml-Dateien, das sich als derzeitiger Standard zur Beschreibung (Struktur- und Metadaten) von Digitalisaten etabliert hat.

Bei der Schutzdigitalisierung bleiben die faksimilierten Seitenbilder der jeweiligen Archivaliengattung als Resultat des Scanvorgangs erhalten. Sie sind grundsätzlich unabhängig von allen folgenden Verarbeitungsschritten (z.B. Vergabe von Strukturelementen und Metadaten) und weiteren Informationseinheiten je für sich zugänglich und werden gewissermaßen als Originale (Rohdaten, 400 dpi) gespeichert und dargestellt. Eine automatische Zusatzsicherung der Digitalisate erfolgt im Haus serverunabhängig durch ein NAS-System und aushäusig im IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern.

Aufbewahrung und Nutzung: Für einige Einheiten des Bestands werden nach der Digitalisierung genau passende Stanzkonturen aus säurefreiem Papier für die Verpackung (Umschläge) und das Beilagen-Material entworfen, die mit den wichtigsten Angaben zum Digitalisat und einem Bar- bzw. QR-Code bedruckt sind. Zu Recherchezwecken für Wissenschaftler stellt das Orff-Zentrum demnächst ein Tablet zu Verfügung, womit man sich im Haus frei bewegen kann (unterschiedliche Lagerung des Nachlasses) und die gewünschten Archivalien über einen QR-Code in der Kitodo.Presentation ansteuern kann.

******

Orff-Zentrum München

Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation

Jan Adamiak, Projektleitung digitale Ersterschließung und interne Schutzdigitalisierung des dokumentarischen und künstlerischen Nachlasses von Carl Orff

Kaulbachstraße 16, 80539 München

Tel 0049 / 89 / 288105-0

Fax 0049 / 89 / 288105-33

kontakt@orff-zentrum.de

www.orff-zentrum.de

Kitodo

Kitodo ist ein Softwarepaket für Digitalisierungsprojekte in Bibliotheken, Archiven, Museen und Dokumentationszentren. Die von dem Verein Kitodo gepflegte Software ist quelloffen, plattformunabhängig, mandantenfähig und lizenzkostenfrei. Die Hauptkomponenten Kitodo.Production und Kitodo.Presentation sind flexibel für unterschiedliche Digitalisierungsstrategien geeignet. Kitodo.Presentation ist als Erweiterung des freien Content-Management-Systems TYPO3 realisiert und fügt sich nahtlos in redaktionell betreute Webseiten ein. TYPO3-Funktionen wie Benutzer-Authentifizierung, Session-Handling, Sprachlokalisierung etc. stehen uneingeschränkt auch innerhalb der Funktionsmodule von Kitodo.Presentation zur Verfügung. Diese Flexibilität ermöglicht skalierbare Geschäftsmodelle für jede Betriebsgröße, kommerzielle Dienstleistungen, arbeitsteilige Kooperationen oder reine Inhouse-Projekte. Das Orff-Zentrum München profitiert von der gemeinsamen Weiterentwicklung in einer Open-Source-Community. Auch kleinere Institutionen erhalten so die Möglichkeit, neue Funktionalitäten und Systemerweiterungen zu nutzen, ohne selbst Entwicklungskapazitäten aufbringen zu müssen. Kitodo.Production wird derzeit im Rahmen eines DFG-Projekts überarbeitet und weiterentwickelt, um Optimierungen in der Architektur und Benutzeroberfläche zu realisieren.

Weitere Informationen: www.kitodo.org und http://www.zeutschel.de/de/produkte/workflowloesungen/Kitodo.html

Zeutschel GmbH

Die Firma Zeutschel unterstützt Bibliotheken, Archive und Museen bei Einrichtung und Durchführung ihrer Digitalisierungsprozesse. Neben den passenden Scannern werden auch die passenden Workflows und Präsentationsmöglichkeiten eingerichtet, in deren Mittelpunkt das Open-Source-System Kitodo steht. Im Orff-Zentrum München wurden darüber hinaus systemtechnische Schulungen durchgeführt, um eine größtmögliche Selbstständigkeit der Institution im Kitodo-Betrieb zu erreichen. Die Einrichtung der Struktur- und Metadaten für die Bestände hatte eine hohe Priorität, um den Zielen einer benutzerorientierten schnellen Suche und zielführenden Ergebnissen zu entsprechen. Kitodo bietet hierbei mit seiner hohen Flexibilität die Möglichkeit auch individuelle Anforderungen abzubilden. Im Rahmen eines Wartungsvertrags erhält das Orff-Zentrum Support, Bug-Fixe und Software-Updates. Schulungen außerhalb Kitodos zum Thema Farbmanagement wurden ebenso bei der Fa. Zeutschel in Anspruch genommen, um die bestmögliche Imagequalität zu erreichen.

Zeutschel GmbH

Michael Luetgen, Vertriebsleiter Software Lösungen

Mitglied im Kitodo e.V. (Vorstand)

Heerweg 2, 72070 Tübingen-Hirschau

Tel 0049 / 7071 / 9706-0

info@zeutschel.de

www.zeutschel.de

Dieser Text ist erstmals erschienen in KulturBetrieb. Magazin für innovative und wirtschaftliche Lösungen in Museen, Bibliotheken und Archiven, Ausgabe eins 2017, S. 70-71.